這場曠日持久的“芯片荒”已經促使整個半導體產業(yè)鏈格局發(fā)生變化。

2020年開始的芯片荒問題,到2021年也并沒有緩解。所以在全球芯片荒之下,芯片巨頭也發(fā)動了一場變革。

美國英特爾正在醞釀新的超級并購。近日,有消息稱,英特爾正在考慮以300億美元(合約人民幣1937億元)的價格收購美國晶圓代工廠商Global Foundries(格羅方德半導體,簡稱格芯)。

更早之前,英特爾還宣布,擬在美國亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠。這也意味著,英特爾動用的資金約500億美元,折合人民幣超3200億元。英特爾還表示向外部客戶開放晶圓代工業(yè)務。這意味著,英特爾跨入代工服務,將直接與臺積電、三星競爭。

不過臺積電方面卻對各國的芯片“國產化”感到不滿。

此前美國通過了法案,要求投資520億美元補貼國內半導體生產,歐盟也推出了一項涉及1750多億美元投資的半導體計劃,希望在2030年前搞定2nm工藝,同時將全球產能占比從10%提升到20%。

臺積電創(chuàng)始人張忠謀日前對這一現象發(fā)出警告,認為各國將芯片帶回本國生產的努力可能會適得其反,無法實現自給自足。張忠謀表示,這種情況的實際后果最可能的就是花費了數千億美元之后,依然無法自給自足,而且成本會提升。

臺積電是全球第一大晶圓代工廠,市場份額超過50%,并且在7nm、5nm等先進工藝上有壟斷性優(yōu)勢。

張忠謀稱,為一些事關國家安全的應用建立國內自給自足的晶片供應鏈的確是謹慎做法。但是面對私營部門的大量需求,最好還是保持基于自由貿易體系的晶片供應鏈。

眼下,隨著智能化、電動化以及自動駕駛技術的快速發(fā)展,全球汽車行業(yè)對于芯片的需求尤為突出。

國際領先投行高盛的一項研究報告顯示,全球有多達169個行業(yè)在一定程度上受到了芯片短缺的沖擊。其中,電源管理芯片、OLED驅動芯片、車用芯片供應吃緊。

值得一提的是,汽車行業(yè)缺貨最為嚴重的MCU芯片在全球市場競爭格局高度集中,主要供應商為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、微芯科技(美國)、英飛凌(德國)、三星電子(韓國)、意法半導體(意法)等國外廠商,合計市場占有率超過70%,而國內MCU芯片廠商僅在低端市場具有較強競爭力。

也就是說,中國作為全球最大新車產銷量市場,長期以來汽車芯片大量依靠進口。市場份額上,歐洲、美國和日本公司分別占據37%、30%和25%,中國公司僅為3%。

此外,中國汽車芯片產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟數據顯示,2019年中國自主汽車芯片產業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%,國內汽車行業(yè)中,車用芯片自研率僅占10%,加速補齊關鍵汽車芯片自主供給體系迫在眉睫。

據了解,不少中國車企正在積極布局汽車芯片。

2月,地平線不僅與上汽集團達成協議,將合作生產汽車芯片,還得到了長城汽車、比亞迪汽車戰(zhàn)略投資;4月,中國一汽研發(fā)總院與中感微汽車芯片聯合實驗室簽訂了合作協議,雙方共同成立了“汽車芯片聯合實驗室”。

“主機廠不是旁觀者,而是芯片行業(yè)的引領者,我們在協同方面其實可以做得更好,去加速中國芯片產業(yè)發(fā)展。”在地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇看來,這里的協同不僅僅是簡單的買賣,而是研發(fā)的前移,即在芯片產品定義時便開始共同研發(fā),去思考計算架構以及對性能需求。

按照地平線的預測,芯片打造通常需要36個月,但如果一開始便協同合作,大概率可以把時間縮短40%以上。

業(yè)內看來,車企與芯片企業(yè)協同合作開發(fā)芯片,也能夠為產品提供差異化競爭優(yōu)勢。整車企業(yè)雖然不掌握芯片設計的核心能力,但在場景需求的挖掘與分析能力遠高于芯片研發(fā)企業(yè),當車企挖掘場景之后,與芯片企業(yè)相互配合,形成優(yōu)勢互補,從而提升產品的競爭能力。

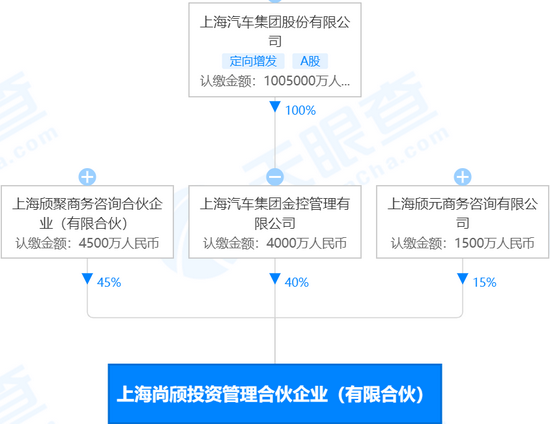

7月16日,寒武紀披露了子公司寒武紀行歌(南京)科技有限公司的增資擴股方,也包含寧德時代、蔚來汽車、上汽、南京國資的旗下公司。寒武紀表示,此次增資擴股后,將加速組建車載智能芯片研發(fā)和產品化團隊,并充分利用寒武紀在智能芯片領域已有的技術積累,開拓車載智能芯片相關業(yè)務。

芯片荒讓本來處于下游的制造商以及堅定了自造芯片的信念,雖然自研芯片有望幫助企業(yè)擺脫對供應鏈的依賴,但其背后也有一定的風險。自研芯片有著高投入和高成本,但回報卻并不一定高,特別是如果性能或者實際使用體驗不能達到客戶預期,僅僅是自研芯片并不能增強產品競爭力。

目前,中國國內芯片產能正在快速增長,有望帶來產業(yè)鏈更多投資機會。截至7月6日,已有90家半導體企業(yè)進入A股IPO程序,分布于半導體設計(60家)、設備(11家)、材料(8家)、軟件(6家);封測和測試(3家)、零部件(2家)等產業(yè)鏈類別。

值得注意的是,短期來看,雖然半導體行業(yè)涌入了諸多玩家,但短期內芯片短缺問題并不會發(fā)生實質性改變。

不過這場曠日持久的“芯片荒”已經促使整個半導體產業(yè)鏈格局發(fā)生變化,未來一定會涌現出一批能提供成熟工藝產能的代工廠和設備制造商。