據Scitech daily報道,近日,來自德國比勒費爾德大學(Bielefeld University)和萊布尼茲固體與材料研究所(IFW Dresden)的物理學家們發布了一項重大研究成果,展示了如何利用超短光脈沖在一皮秒的時間內控制原子級厚度的半導體。這項研究發表于《自然通訊》(Nature Communications)期刊,標志著納米電子學領域的一次重大突破,有望推動以光為控制機制、以極高速度運行的光電元件的發展,為下一代技術打開大門。

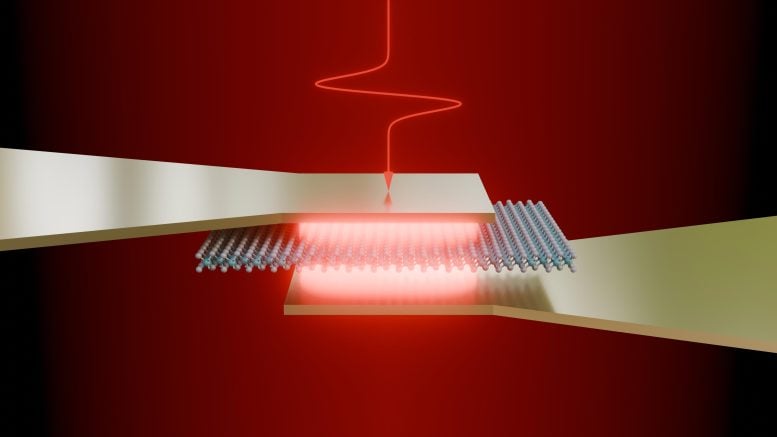

報道稱,該研究團隊通過設計納米級天線來實現這一目標,該天線將太赫茲光轉換為二硫化鉬 (MoS?) 等原子薄材料中的垂直電場。太赫茲輻射落在紅外和微波頻率之間的電磁頻譜中。由于采用了新穎的天線設計,產生的電場可以達到每厘米幾兆伏的強度。

“傳統上,這種垂直電場,例如用于切換晶體管和其他電子設備,是使用電子門控來應用的,但這種方法從根本上局限于相對較慢的響應時間,”項目負責人、比勒費爾德大學物理學教授 Dmitry Turchinovich 博士解釋道。“我們的方法使用太赫茲光本身在半導體材料內產生控制信號——從而實現了迄今為止無法實現的行業兼容、光驅動、超快光電技術。”

該技術允許在小于一皮秒(即萬億分之一秒)的時間尺度上實時控制電子結構。科學家們能夠通過實驗證明,可以使用光脈沖選擇性地改變材料的光學和電子特性。

據介紹,該基本概念以及實驗實施和理論建模是在比勒費爾德大學開發的。該研究的主要作者、圖爾奇諾維奇教授小組的瑪麗·斯克沃多夫斯卡居里研究員平岡智樹博士在該項目中發揮了關鍵作用。“看到純粹由太赫茲光脈沖引起的如此強烈和連貫的效果是非常有益的,”Tomoki Hiraoka 說。

產生這種效果所需的復雜 3D-2D 納米天線是由 Andy Thomas 博士領導的團隊在德累斯頓 IFW 制造的。“我們花了很多工作來開發最佳設備——在達到所需的性能之前,我們必須制造和測試許多不同的結構,”Andy Thomas 說。

這一技術的發展有望推動超快信號控制設備、電子開關和傳感器的出現。此類組件用于數據傳輸、相機和激光系統。潛在的應用領域包括通信系統、計算、成像和量子技術。